Die Systemdiskussion innerhalb Bosch

Aus: Vortrag Hermann Scholl, 40 Jahre Jetronic, 2007

Anfang 1970 herrschte bei Bosch noch große Euphorie über die D-Jetronic. Es gab Überlegungen, die mechanische Benzineinspritzung ganz einzustellen. Aber die Diesel-Division, der die mechanische Benzineinspritzung zugeordnet war, gab nicht auf. Sie hatte bereits 1967 mit der Entwicklung der rein mechanischen K-Jetronic begonnen und begründete dies vor allem mit Kostenvorteilen gegenüber der D-Jetronic. Auch funktionelle Vorteile spielten eine Rolle, vor allem die direkte Erfassung der vom Motor angesaugten Luftmenge über eine Stauklappe, deren Auslenkung direkt mechanisch mit der Steuerung der Kraftstoffmenge gekoppelt war. Das Hauptproblem war die extrem hohe Herstellgenauigkeit für den Kraftstoffschieber, mit der für kontinuierliche Systeme typischen Mengenvarianz von rund 1 zu 50, bei einer gleichzeitigen hinreichenden Gleichverteilung zwischen den Zylindern.

Der Gegenschlag

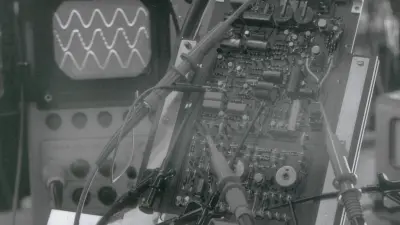

Die K-Jetronic hätte das Ende der D-Jetronic und damit der elektronischen Einspritzung bei Bosch bedeutet. Da holte der Elektrikbereich zum Gegenschlag aus. Eine kleine Gruppe von sechs Mitarbeitern entwickelte nach einer einwöchigen Klausur in den Schweizer Bergen innerhalb weniger Wochen das System der L-Jetronik. Das System wurde ein Volltreffer. Hier ein Systembild aus späteren Jahren, bereits unter Einbeziehung der Lambda-Sonde.

Ein wesentliches Merkmal war der Einsatz von drei selbst entwickelten systemspezifischen integrierten Schaltkreisen; es war weltweit die erste Anwendung einer solchen Technik. Und es wurde das Prinzip der Luftmengenmessung von der K-Jetronic übernommen, mittels einer rechteckigen Stauklappe, die mit einem Potentiometer verbunden war.

Das Potentiometer war eine besonders raffinierte Konstruktion. Es hatte eine logarithmische Kennlinie. Diese konnte über einen siebenstufigen externen Spannungsteiler im gesamten Verlauf abgeglichen werden. Nur dadurch war es möglich, die Varianz der Luftmenge von rund 1 zu 50 messtechnisch zu beherrschen.

Später wurde dann die Luftklappe abgelöst, zunächst durch einen Hitzdraht und danach durch einen Heißfilm-Luftmassenmesser.

Ein großer technischer Erfolg

Die L-Jetronic war ein großer technischer Erfolg. Der Anlauf erfolgte fast gleichzeitig mit der K-Jetronic, im Jahr 1973. Aber kommerziell war die L-Jetronic ein Fehlschlag; denn die meisten Automobilhersteller hatten bereits 1971 oder 1972 unter dem Eindruck der unzureichenden Feldqualität der D-Jetronic beschlossen, auf die K-Jetronic umzustellen. Dies führte zu erheblichen Stückzahlvorteilen der K-Jetronic. 1976 produzierte Bosch rund 630 000 Einspritzanlagen; davon entfielen mehr als drei Viertel auf die K-Jetronic, die vor allem dadurch günstigere Herstellkosten aufwies.

Inzwischen war auch die elektronische Benzineinspritzung nicht mehr dem Elektrikbereich, sondern dem Dieselbereich zugeordnet. Die Diesel-Division stellte bei der Geschäftsführung den Antrag, die elektronische Einspritzung insgesamt einzustellen. Dies konnte ich jedoch verhindern, indem ich den damaligen Bosch-Chef Merkle davon überzeugte, dass es fatal wäre, wenn Bosch diese Zukunftstechnologie aufgeben würde.

Die Zeit arbeitete dann aber für die Elektronik. Mitte der 70er Jahre entstanden durch höhere technische Anforderungen und neue technologische Möglichkeiten zusätzliche Chancen für die elektronische Einspritzung. Schärfere Emissionsgrenzwerte erforderten auch eine elektronische Verstellung des Zündzeitpunktes. Dies war wirtschaftlich nur in Digitaltechnik realisierbar.

Die Bosch-Vorausentwicklung hatte seit Anfang der 70er Jahre an einer digitalen Motorsteuerung auf der Basis von Microcontrollern gearbeitet. Mitte der 70er Jahre erschien es erfolgversprechend, eine digitale Motorsteuerung für Benzineinspritzung, Lambda-Regelung und Zündverstellung zu entwickeln. Die Geschäftsführung entschied – oder ließ es zumindest zu – dass bei der Elektrik-Division, die für die Zündung zuständig war, die Motronic entwickelt wurde. Sie fand ihren ersten Einsatz bei BMW. BMW hatte, wie auch VW, neben der K-Jetronic, bei eingen Modellen die elektronische Einspritzung beibehalten; BMW war bei den Oberklassefahrzeugen bei der D- und bei der L-Jetronic geblieben.

-

KE-Jetronic (1983): Hydraulische Steuereinheit -

KE-Jetronic (1983): Motorsteuergerät

Motronic war der KE-Jetronic überlegen

Der Anlauf 1979 war erfolgreich. Der Funktionsinhalt der Motronic war, vergleichsweise, noch sehr bescheiden, entsprechend dem damaligen Stand der Digitaltechnik. Wir benötigten sieben Großschaltkreise: einen Microcontroller, jeweils einen Eingangs- und einen Ausgangschip sowie vier Speicher zu je 1 K.

Die K-Jetronic stieß allmählich an funktionelle Grenzen, insbesondere in Verbindung mit dem geregelten Katalysator. Es war deshalb eine elektronische Aufrüstung zur KE-Jetronic erforderlich. Es wurde immer mehr Elektronik eingebaut. Und die Herstellkosten lagen zuletzt erheblich über denen der Motronic. Die Motronic war systemtechnisch der KE-Jetronic überlegen.

Die interne Auseinandersetzung bei Bosch zwischen KE-Jetronic und Motronic setzte sich noch einige Jahre erbittert fort. Zwischen den Geschäftsbereichen Elektrik (K1) und Diesel und Benzin (K5) wurde um jedes Kundenprojekt gekämpft, teilweise mit Kampfpreisen, die durch die Kostenrechnung nicht gedeckt waren. Beide Geschäftsbereiche gerieten etwas außer Kontrolle, zumal sie zu verschiedenen Geschäftsführungsressorts gehörten. Dies kostete Bosch viel Geld, vor allem durch ein nachhaltiges Absenken des Preisniveaus. Aber die aggressiven Preise führten letztlich zu mehr Benzineinspritzungen in Europa. Es war eine typische, allerdings in diesem Fall ungewollte Mengenstrategie, die letztlich aufging.